Entrevista — Mino Carta

19/11/2008

Inimigo nº 1 da mediocridade

Francisco Ucha e Marcos Stefano, de São Paulo*

19/11/2008

|

“Não existe na imprensa brasileira texto tão elegante como o de Mino Carta.” Quando ouve o elogio do colega Geneton Moraes Neto, Mino Carta ri um pouco constrangido. De fato, é saboroso acompanhar seu trabalho, ora irreverente, ora contundente, mas sempre crítico, publicado toda semana na CartaCapital. Mas apenas esse prisma é insuficiente para se compreender a importância desse genovês de 74 anos para o jornalismo brasileiro nas últimas décadas. Aliás, nem mesmo as muitas publicações que criou, como Quatro Rodas (1960), Jornal da Tarde (1966), Veja (1968), IstoÉ (1976), Jornal da República (1979) e a própria CartaCapital, da qual é Diretor de Redação há 14 anos, mostram de fato a extensão de sua influência.

Além do texto refinado, Mino é uma alma, ou melhor, uma mente inquieta, sempre buscando algo de relevância para transformar o Brasil. Algo que traduz como “capital” e que bem define o seu recado. “Capital significa principal, essencial, fundamental, decisivo, determinante. Mas também é substantivo, e significa valor econômico, centro administrativo de um país, riqueza na sua acepção mais estreita e mais vasta. O que não indica mania de grandeza: explica simplesmente o propósito de uma Carta-capital endereçada ao coração do poder”, escreveu ele na apresentação da primeira edição de sua última criação.

Claro, falava da revista, mas bem podia sintetizar assim também sua missão e visão da vida. Crítico, Mino Carta tem como alvo principal um jornalismo independente, isento, honesto e nivelado por cima, para brasileiros conscientes e não para um público imbecilizado por mentiras e chavões. Em meio ao planejamento da edição 500 de sua revista, ele garante que, mesmo depois de tanto tempo, continua sendo o mesmo: um jornalista, não um patrão. E que continuará assim em sua cruzada.

|

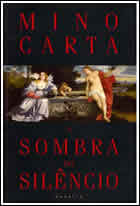

Jornal da ABI — Quem de fato é Mercúcio Parla?

Mino Carta — A princípio, um personagem dos meus dois livros, “O castelo de âmbar” e “A sombra do silêncio”. Mas é claro que é muito mais. “O castelo de âmbar” eu escrevi no começo de 2000, muito rapidamente, em quatro meses. Não me acho em condições psicossomáticas para fazer um livro de memórias, talvez por causa do jornalismo. Queria algo diferente. Por isso, quando fui empreender essa tarefa, sabia que teria que ser uma coisa um pouco onírica e voltada para a imaginação de uma criação maior. Seriam trabalhos que trazem um lado, vamos dizer, mais artístico.

Não interessa muito contar como é trabalhar para a família Mesquita ou para os Civita. Mas quando isso é feito em uma narrativa de ficção, torna-se algo divertido. Além disso, não preciso pesquisar detalhes, verificar se um evento aconteceu no dia 2 de maio ou no 31 de dezembro. Enquanto “O castelo” é uma obra escrita na primeira pessoa, porque é uma coletânea de documentos, de papéis perdidos, de rascunhos e discursos de autoria do tal Mercúcio, o segundo é escrito na terceira pessoa, porque olha o personagem mais de longe.

E, no fim, o Mercúcio sou eu mesmo. Comecei a escrever movido por uma questão muito mesquinha. Estava muito irritado com o livro do Mário Sérgio Conti, “Notícias do Planalto”, que falseia fatos que dizem respeito à minha vida, porque ele preferiu ouvir o patrão dele, que é um dos pulhas mais refinados que já apareceram por aí. Além disso, falseou a História do País, atribuindo aos jornalistas a criação do fenômeno Collor. Collor foi criado pelos patrões dos jornalistas, inclusive os patrões donos da Veja, na qual ele trabalhava e que inventou o slogan “caçador de marajás”. Quis escrever o primeiro livro, que tem no centro uma figura chamada Mercúcio Parla, num país que não existe, num tempo que não se sabe qual é, mas que carrega boa parte das minhas experiências e boa parte da História recente do Brasil, que acompanhei de perto. Depois, decidi escrever o segundo livro porque havia uma razão sentimental: eu precisava mostrar o outro lado do tal Mercúcio.

Jornal da ABI — Um dos grandes mistérios que rondam sua vida é a data de nascimento. Pode esclarecê-lo?

Mino — Creio que não, pois é uma confusão para mim também, embora me agrade, porque impede que as pessoas tenham certeza. Não digo quanto à minha idade, porque a diferença é de meses, nada fatal. Mas com isso não fico na obrigação de convidar para uma festa, um jantar, uma happy hour. Tenho duas nacionalidades: a brasileira e a italiana. Quando fui tirar o passaporte italiano, a data que aparece é 6 de novembro. No brasileiro, sou de 6 de setembro. Aos 22 anos, no fim de 1956, fui para a Itália, trabalhar num jornal de Turim. Como estava casado, não precisei fazer o serviço militar. Mas tinha que me apresentar no quartel. Lá, em meio a todos os registros possíveis e imagináveis, ao lado de medições variadas, como peso e altura, consta que nasci em 6 de fevereiro.

|

Jornal da ABI — O senhor já afirmou que, diferentemente de Roberto Marinho e Victor Civita, não é patrão. Ser patrão é tão ruim assim?

Mino — Não, mas exige vocação, tino, talento. E eu não tenho nenhum para isso, tanto que nunca fui patrão. Tive uma sociedade com Domingo Alzugaray, na Encontro Editorial, para fazer a IstoÉ, e ele implorava que eu me mantivesse longe dos negócios. Depois, ainda na revista, fui empregado do Fernando Moreira Sales e do próprio Domingo, que dizia: “Meu sócio você nunca mais será, porque é um desastre. Terá um bom salário, mas será empregado.” Quando meu sobrinho Andrea herdou do pai a Carta Editorial, que ainda existe e publica a Vogue, também me propôs sociedade. Eu recusei e disse: “Se eu receber esse salário, trabalho para você tranqüilamente.” Fizemos a CartaCapital, que leva esse nome não em homenagem à minha pessoa, mas por causa da editora fundada por meu irmão, falecido em 1994. Assim, a revista estreou como mensal, depois tornou-se quinzenal, e eu continuei como empregado. Quando virou semanal, não foi difícil verificar que havia uma certa incompatibilidade entre a Carta Editorial e essa revista política de oposição clara ou, pelo menos, de independência claríssima. E isso fez com que Deluso e eu assumíssemos a tarefa de tocar o projeto, de emprestar nosso nome a uma nova editora, a Confiança, dentro da qual também não somos patrões de coisa alguma. Eu cuido da redação. Ponto. Faço o trabalho que fiz a vida inteira.

Já trabalhei na Time Life, no L’Express, no Il Messaggero e até na Der Spiegel, sem falar uma palavra de alemão, mas só aqui vejo jornalista chamar o patrão de colega. Isso me irrita, constrange, até entristece. E o sindicato ainda dá carteirinha, se ele quiser. Isso é o cúmulo, mostra o que é o Brasil, um país escravo dos seus oligarcas, até hoje incapaz de raciocinar e de perceber por onde caminha uma democracia autêntica. Por isso, não sou patrão. Patrão não é jornalista, é empresário.

Jornal da ABI — Falando nas redações pelas quais o senhor passou, como se deu sua saída da Veja?

Mino — Está para sair um livro de memórias do Karlos Rischbieter, Presidente da Caixa Econômica Federal quando eu estava na Veja. Ele conta o episódio e vai ser triste para Mário Sérgio Conti e companhia. A Abril queria um empréstimo de US$ 50 milhões para consolidar aqui dividas que tinha contraído com instituições financeiras mundo afora, sobretudo com a Morgan Trust. Para tanto, recorreu à Caixa. Não havia qualquer coisa suja por trás, as garantias eram válidas. Tanto que, segundo Rischbieter, podia ser feito. Só que acabava sendo um empréstimo político, porque a Veja, vista pelo regime militar como um inimigo, era censurada severamente. A coisa caminhou até chegar no Presidente Ernesto Geisel, que tinha ódio de mim — e acho que estava certo, porque no fundo penso que era um panaca, irascível, bestalhão monumental, como a maioria dos generais nativos e talvez do mundo — e proibiu o empréstimo para a Abril, a não ser que as pessoas por ele odiadas saíssem de lá. O Armando Falcão foi o intermediário desta coisa. Rischbieter conta que tentou falar com o General Golbery e ele disse que não podia entrar nessa questão e ia lavar as mãos. Foi aí que me antecipei. Saí da Veja porque não era somente Diretor de Redação, integrava o Conselho Diretor da empresa. Passei a dizer que valho mais que Jesus Cristo: ele foi comprado por 30 dinheiros e eu, por US$ 50 milhões da época. Estamos falando de 1976.

|

Jornal da ABI — Antes disso, havia alguma inimizade com o pessoal da editora?

Mino — Nossa relação sempre foi, em primeiro lugar, profissional. Mas há algumas histórias fantásticas, como quando o Fernando Moreira Sales me convidou para construirmos juntos uma quadra de tênis. Eu e minha mulher passamos o domingo inteiro com ele e sua esposa, procurando um lugar próximo a São Paulo para a empreitada. Ele disfarçou muito bem o que planejava fazer duas semanas depois: dizer que eu precisava ir embora, porque puxava a sardinha para o PT e estava me tornando muito importante. Foi aí que descobri que a redação me considerava um ditador e que muitos se reuniam com ele conspirar contra mim. São coisas típicas do nosso Brasil. Em qualquer outro lugar, colega é mais importante que patrão, há jornalistas que não vêem a puxação-de-saco como única forma de crescer. Aqui, isso abunda, sem falar no medo de perder o emprego. Outra coisa que acentua esses problemas é o fato de o editor brasileiro ganhar mais que os repórteres, por exemplo. Queria ver a Miriam Leitão ou a Dora Kramer conseguirem emprego na Europa ou nos EUA. Talvez fossem encaminhadas à cozinha para ver se têm alguma aptidão para, pelo menos, preparar o café.

Jornal da ABI — Em 2005, o senhor afirmou que o maior elogio que recebeu na vida veio justamente de um General, o João Batista Figueiredo, que teria dito: “O Mino Carta é um chato de galocha, mas é o único que não tem o rabo preso.” A imprensa brasileira tem o rabo preso?

Mino — Em 88, o Figueiredo foi a um churrasco e. como já não estava no poder, tomou umas e decidiu deitar falação que um amigo, com sua aquiescência, gravou. Ele me pôs no mesmo pé de grandes empresários da mídia, porque, quando chegou à Presidência, eu ainda era sócio do Domingo. O que ele disse foi: “Essa gente vinha me procurar e só pedia favores. O Roberto Marinho e o Victor Civita só queriam dinheiro. Agora, outra coisa é o Mino Carta. O Geisel tinha ódio dele. Ele é um chato e é capaz de reescrever os Evangelhos, mas não tem o rabo preso, nunca teve o rabo preso.”

Mas quem não tem o rabo preso? Vejam, por exemplo, os livros didáticos neste País: todas as editoras estão metidas nessa operação. Elas fazem algo adequado à nossa inteligência, à nossa cultura, aos avanços extraordinários do nosso ensino? Produzem porque há uma mamata nisso. Digamos que nada seja superfaturado, mas mesmo assim a grana é preta e todos dependem dela. Um esquema aberto, do qual faz parte o Ministério da Educação. No fim, parece mesmo que, enquanto o sangue não correr pelas calçadas, nunca acontecerá nada. Só que as revoluções não estão na moda. Claro, há um toque de brincadeira no que eu falo. Mas acho que o País corre riscos imensos de se apagar, de se perder nessa aposta da globalização, na religião de dois mercados. Uma aposta errada, que não vai dar certo a longo prazo. O rabo preso continua. Os governos são muito dependentes do poder da mídia. Quem ousa no Brasil atacar a Globo? Só se for em alguns momentos, como o faz agora o império da fé.

|

&bbsp; Clóvis Ferreira A/E |

|

Jornal da ABI — O senhor já disse que grande imprensa não sofreu censura durante a ditadura. É verdade?

Mino — Jornal do Brasil, Folha, O Globo nunca foram censurados. A Folha chegou a emprestar seus carros à Operação Bandeirantes. Perseguidas — e duramente — foram toda a imprensa dita “nanica” e a Veja. O Estado vivia uma briga entre primos e irmãos. Julio de Mesquita, o pai, foi ao Rio depois do golpe, para propor ao Castelo Branco alguns nomes ao Ministério. Castelo disse que tinha escolhido todo mundo e não estava a fim de ouvir outras sugestões. Os Mesquita lhe juraram ódio eterno e estava com Lacerda, cujo sonho era receber o poder de mão beijada. Lacerda foi cassado e eles foram censurados, tudo um joguinho em família: vocês são censurados, mas podem, inclusive, mostrar que estão sendo, para a glória no futuro. Para poder depois afirmar que são notáveis e lutaram bravamente. Com isso, o Estadão publicava versos de Camões em lugar das partes cortadas, e o Jornal da Tarde, que eu criei, publicava receita de bolos. Mas vários censores escolhidos a dedo pela Polícia Civil eram amigos dos Mesquita. Por isso, insisto em que a grande imprensa nunca foi censurada.

Jornal da ABI — Mesmo em tempos de blog, jornalismo continua sendo um trabalho de equipe?

Mino — Sim, embora sempre haja alguns carregadores de piano e outros que sabem carregar e tocar — apenas uma meia dúzia. Mas realmente é um trabalho de equipe. Mesmo quem escreve para a internet, se não trabalhar dessa forma, fará algo de péssima qualidade.

Jornal da ABI — O senhor já quis ser santo. Como se tornou jornalista?

Mino — Primeiro eu queria ser santo. Depois, pintor e escritor. Nunca jornalista. Meu pai só falava de jornalismo e meu irmão queria seguir a carreira desde pequeno. Eu não. Mas acho que é uma herança de família. Meu avô materno era jornalista em Gênova, na Itália. Meu pai formou-se em Direito, mas acabou indo trabalhar no jornal que meu avô tinha dirigido e depois em outro, que existe até hoje e é o mais antigo da cidade: Il Secolo XIX. Foi tão bem que, aos 28 anos, já era redator-chefe e, quando a guerra acabou, foi chamado para ser Diretor de Redação.

Papai, que chegou a ser preso pelos fascistas, estava certo de que teríamos uma Terceira Guerra Mundial mais cedo ou mais tarde. Então, quando recebeu a proposta do Conde Francisco Matarazzo para vir ao Brasil e reorganizar as Folhas, aceitou na hora. O Matarazzo supunha ter a maioria das ações, mas tinha de fato de 48% a 49%, além de um pequeno grupo, capitaneado por um certo senhor, Nabantino Ramos, que estava com ele e devia ter uns 3% ou 4%. Para nossa decepção, quando chegamos, no começo dos anos 60, Matarazzo disse: “Eu me enganei. Fui traído. Passaram para o outro lado e o Nabantino virou o dono.”

|

João Pires/AE |

|

Jornal da ABI — Mesmo assim, vocês decidiram ficar.

Mino — Como era parte do contrato, o Matarazzo ofereceu uma indenização e passagens de volta. Meu pai aceitou a indenização, mas recusou as passagens. Isso porque o Matarazzo havia fundado com outros senhores da colônia italiana uma importante editora, a Ipê (Instituto Progresso Editorial), que publicou obras de importantes autores nacionais e ainda lançou no País escritores menos traduzidos para o português. Meu pai se tornou Diretor Cultural e Artístico da editora. Mas o jornalismo corria nas veias e ele começou a escrever uma página diária, em italiano, no Diário de S.Paulo. Na Ipê, também conheceu Paulo Duarte, de quem se tornou grande amigo e que o levou para o Estadão, como Secretário. Ele trabalhou lá até morrer de câncer, em 1964, aos 59 anos. Era um excelente profissional, tinha experiência, tarimba, escrevia muito bem. Mas eu achava jornalismo uma coisa muito chata quando era menino.

Jornal da ABI — Então, entrou na profissão a contragosto?

Mino — Eu diria que foi algo mais pragmático. Em 1950, meu pai recebeu de dois jornais, de Roma e de Gênova, o pedido para escrever alguns artigos sobre a Copa do Brasil. Ele aceitou, mas odiava futebol. Na decisão entre Brasil e Uruguai, íamos ao Maracanã e ele me disse: “Não tenho condições de escrever sobre isso, só vou ficar irritado. Você não quer escrever esse artigo?” Como pagavam bem, eu topei, pensando em mandar fazer num bom alfaiate o terno azul-marinho que eu tanto desejava para participar dignamente dos bailes de sábado. A partir daí, percebi que a felicidade não era tão cara e podia ser alcançada escrevendo. Por isso, fui trabalhar com Paulo Duarte em uma revista de cultura chamada Anhembi e, depois, na Agência Ansa, que se instalou em São Paulo em 1952. De repente, veio a proposta para trabalhar na Itália, onde permaneci por três anos e meio.

Jornal da ABI — Seu pai fez a reforma do Estadão com o Cláudio Abramo?

Mino — No fim da década de 50, ele completou a obra que meu pai tinha iniciado. Avançou muito dentro dela, e com excelentes resultados. A reforma do Estadão nunca foi tão badalada como a do JB, mas é um erro, porque aconteceu quase dez anos antes, só que se estendeu por um longo período.

Jornal da ABI — O jornalismo daquele tempo era melhor?

Mino — Creio que era praticado por jornalistas que tinham convicção de que o negócio devia ser feito lá por cima, nunca nivelado por baixo. Jornalistas que sabiam escrever, que usavam a língua com mestria.

Outro dia, um blogueiro me mandou um post com uma crônica do Rubem Braga, só para mostrar como escrevia bem. Mas o Rubem foi também um excelente repórter. A cobertura que ele e Joel Silveira fizeram da expedição da FEB à Itália é fantástica. Eles estavam no mesmo nível dos jornalistas europeus e norte-americanos, ou até acima, pois faziam um jornalismo elegante, com a preocupação efetiva de pensar no País, de fazer com que o leitor evoluísse, de iluminá-lo. Aí surgiram as tiragens, os ibopes, os tormentos variados, a crença de que nós estávamos seguindo os passos dos EUA, mas fazendo uma imitação medíocre.

|

Jornal da ABI — Como a Veja surgiu num tempo de grandes revistas como O Cruzeiro e Realidade?

Mino — O Cruzeiro chegou a sair com 500 mil exemplares, um espanto para a época. Mas era uma coisa bastante provinciana. A Manchete quis ser um avanço, mas imitava outras publicações, inclusive em seus erros. A Time era o arquétipo de todos, mas quem teria coragem de fazer uma semanal por aqui? A Abril já era uma potência com condições de arriscar muito e, desde que me convidou para voltar ao Brasil, Victor Civita acalentava o sonho de uma revista semanal, ilustrada, mas para depois da Quatro Rodas. A coisa estava bem encaminhada até o Jânio renunciar, em agosto de 61, e ele pôs o projeto em banho-maria. Veio o golpe de 64, eu fui para O Estado de S.Paulo, fazer o Jornal da Tarde — lançado em 2 de janeiro de 1966 —, e a Abril começou a pensar numa revista mensal, que acabou sendo a Realidade — lançada em abril, se não me engano.

Foi o momento dessas duas publicações, novas em muitos pontos de vista interessantes. E a Realidade estava sendo feita pela turma da Quatro Rodas, em que tínhamos uma parte, teoricamente, de turismo, mas que trazia investigações histórico-sociológicas. Por isso, inclusive, ganhamos dois Prêmios Esso de equipe. Aquela turma era excelente, sabia escrever, achava que jornalismo era uma forma de literatura importantíssima. A Realidade nadava um pouco contra a corrente, falava de tabus como femininismo, virgindade, práticas sexuais, aborto, música popular, movimentos operários, assuntos terríveis naquele tempo. Já o Jornal da Tarde realizou, sobretudo, uma revolução formal. Muito estética, textos muito bem trabalhados, paginação corajosa, fotos rasgadas, coisas desse tipo. Mas, do ponto de vista político, era um veículo dos senhores Mesquita, quer dizer, tão conservador quanto o Estadão. Tecnicamente, porém, era um grande avanço.

Jornal da ABI — E a Veja?

Mino — No decorrer de 67, a Abril começou a pensar novamente em uma semanal, agora de inspiração norte-americana, uma news magazine, e me chamou. Os recursos para fazer a revista não faltavam; o erro foi não entender que a situação política era muito complicada, e que a publicação tinha implicações políticas importantes, mas eu não disse nada, porque para mim também era um desafio. Exigi autonomia total em relação ao conteúdo: eles não poderiam ditar regras previamente, seriam leitores da revista; poderiam fazer observações a posteriori, mas não teriam acesso à pauta. E isso vigorou até o fim, até o desenlace mais ou menos dramático.

Jornal da ABI — O sucesso não foi imediato…

Mino — A revista começou muito mal, três anos para chegar no ponto de vender. Aí engrenou, para depois sofrer censura impiedosa. Por outro lado, ganhou o público, que percebia o ataque ao poder. Então, virou oposição, o que levou o Governo a pedir minha cabeça. Comecei na Veja em janeiro de 68, desde a preparação. Fiz viagens a Paris, Hamburgo e Nova York para ver outras revistas e pegar experiência. Em 4 de março, começou a preparação do número zero (foram 13). O lançamento aconteceu em 8 de setembro e quinta edição foi apreendida nas bancas. Cobria o congresso da UNE.

|

Jornal da ABI — O senhor não temia por sua integridade física?

Mino — Eu tinha um certo cuidado. Havia um senhor muito importante em Brasília que, sem nunca ter mexido uma palha para me tirar de enrascada, duas vezes me ligou dizendo para que eu não dormisse em casa. Sou muito bem informado. Nunca fui torturado, mas acabei preso em duas circunstâncias muito peculiares.

Uma vez porque a revista (que foi apreendida de novo) publicou cartas do Lamarca à amante dele. Passei um dia mais ou menos atribulado na prisão. À noite, já no quartel, fui levado à presença do Coronel Erar, um dos chefões da operação, e disse que um colega dele nos procurara e nos dera a correspondência. Pedi que ligasse e confirmasse. Ele pediu licença, dali a 15 minutos voltou e disse: “Desculpe, por favor.” Fui solto em seguida, às nove da noite.

A segunda vez foi depois de a turma do Fleury matar o Joaquim Câmara Ferreira. No aparelho dele encontraram uma montanha de papéis saídos da redação da Veja para abastecer uma matéria sobre tortura — foi a última edição apreendida, pois a partir daí instalaram os censores. Quando acharam aquela papelada, descobriram nomes de repórteres. À meia-noite, pegaram um deles, que tinha meu endereço, e chegaram a mim. Tive o prazer de ser interrogado pelo Delegado Fleury, aquela figura “imponente”, por três dias a fio. Ele me ameaçou, mas não me tocou. Chegou a me deixar em companhia de torturados, para intimidar.

Jornal da ABI — O senhor se define como um homem de esquerda?

Mino — Sou basicamente um anárquico. Acho que a esquerda brasileira tem o Partidão, em que alguns homens eram absolutamente sinceros, acreditavam naquilo — não duvido da fé de Marighela ou do Joaquim Câmara Ferreira. Mas a esquerda não é uma tradição no Brasil. Na Itália, como em tantos países europeus, o proletariado foi o caldo de cultura ideal para que a esquerda se firmasse e se desenvolvesse. É evidente que o proletariado não quer ser proletariado. Sua força está no fato de que ele quer ser burguês. Por aqui não temos essa consciência toda. Então, precisamos pensar o que é ser de esquerda. Você não precisa ser marxista, por exemplo, mas deve ter um empenho a favor da igualdade. Liberdade é muito pouco. É o básico. Quem é a favor da igualdade é de esquerda, queira ou não. Nesse sentido, o Zapatero é de esquerda. O Walter Veltroni é de esquerda, Berlusconi é de direita. Obama, dentro do panorama norte-americano, é mais de esquerda do que de direita. Já a Hillary é uma dondoca, conservadora.

Jornal da ABI — E como foi a experiência de fazer o Jornal da República, publicação de imensa importância, mas que acabou não se mantendo?

Mino — Saí da Veja e fiz com o Alzugaray a IstoÉ, mais uma publicação de oposição. Domingo ria de orelha a orelha, deixou-se seduzir pela nova idéia. Mas raciocinávamos mal: do ponto de vista empresarial, caímos em uma esparrela. Não tínhamos reforços para fazer aquilo. Jornal sai todo dia, é um sorvedouro de dinheiro. É impossível comparar com uma publicação semanal.

Tenho a impressão de que, se tivéssemos recursos muito acima do que os fornecidos pelos lucros da IstoÉ, o Jornal da República estaria aí até hoje. Mas, sem publicidade, não durou cinco meses. Domingo retirou-se da parada, algumas pessoas me ajudavam, entre elas o Raimundo Paulo, que era um pensador — fundamental para entender o Brasil, aliás —, não um jornalista. Éramos seis donos da operação, mas um bando de pobretões. Até aparecer um anjo, o Fernando Moreira Sales, filho do Walter, que se dispôs a tapar o buraco do jornal e ficar com a revista. Acabamos perdendo os dois.

|

Jornal da ABI — Depois de criar tantas publicações, por que lançar mais uma revista? Havia alguma lacuna a ser preenchida?

Mino — A CartaCapital não pretendeu suprir nenhuma lacuna, apenas praticar o jornalismo baseado em três conceitos básicos. O primeiro é o respeito pela verdade factual. Exemplo: estou tomando Coca-cola. Se sou simpático ou não, se a Coca-cola é uma bebida válida ou não, é outro assunto; mas é Coca-cola e eu sou o Mino. O segundo é o exercício desabrido do espírito critico, para o bem ou para o mal. Porque a crítica não é necessariamente negativa. Criticar é postar-se diante da vida. No uso do espírito crítico, você expõe o seu pensamento. O terceiro é a fiscalização do poder, onde quer que ele se manifeste. Seja político, econômico ou qualquer outro. Mesmo na cultura — a ditadura da arte moderna, por exemplo, é uma coisa espantosa. Estamos tentando realmente imbecilizar a Humanidade. Quer dizer, você pega um cocô de cachorro, põe numa sala, chama de “A condição humana” e os críticos vão gritar de alegria, delirar. Essas são as “bolhas” que levam o mundo a estar como está. Por que uma nova recessão norte-americana? Porque se valorizou a produção de dinheiro em lugar da produção de bens. As bolsas são mercados de azar, são cassinos. Hoje, as corporações multinacionais têm mais dinheiro do que nações inteiras e mais peso no quadro dessa religião neoliberal do que os próprios Estados nacionais.

Jornal da ABI — Qual a importância de entidades como a ABI no processo de luta pela liberdade de informação e por melhores condições sociais?

Mino — Teoricamente, total. A melhor recordação que tenho da ABI é do Prudente de Moraes, neto visitando a Veja. Às vezes acho que a Associação poderia se fazer mais presente, até mesmo para dizer: “Senhores, um mínimo de vergonha na cara. Não escrevam certas coisas desta maneira. Não se disponham a agradar o patrão de forma tão servil.”

Jornal da ABI — Em seu blog, o jornalista Geneton Moraes Neto disse que “não existe na imprensa brasileira texto tão elegante quanto o de Mino Carta”. O senhor se acha uma espécie em extinção no jornalismo?

Mino — (risos) É mesmo? Não sabia… Com sinceridade, penso que há muitos que sabem escrever tão bem e mesmo melhor do que eu, como o próprio Geneton. O que importa é que todos que têm consciência e talento saibam que fazem parte de uma cruzada para melhorar o País. Este é o dever de todo aquele que se diz jornalista.

* Esta entrevista foi publicada originalmente na edição 332 do Jornal da ABI (páginas 16 a 21). Copidesque para o ABI Online: Solange Noronha