Entrevista – Ruy Castro

07/11/2008

Das redações às biografias

José Reinaldo Marques

07/11/2008

|

Jornalista por vocação, Ruy Castro acumula também uma carreira bem-sucedida como escritor, biógrafo e tradutor, além de ser um dos mais respeitados estudiosos da bossa nova. O ritmo, surgido o Rio de Janeiro no fim dos anos 50, foi abordado em quatro de seus livros, entre os quais “Chega de saudade: a história e as histórias da bossa nova”, de 1990.

Entre as biografias de sucesso, as mais comentadas são “O anjo pornográfico: a vida de Nelson Rodrigues”, de 1992; “Estrela solitária: um brasileiro chamado Garrincha”, 1995; e a de Carmen Miranda, de 2005.

Aqui, ele fala de sua carreira no jornalismo, da passagem pelo Correio da Manhã, da convivência com Ismael Silva e Paulo Francis e do prazer de escrever, que o tornou um dos autores brasileiros mais produtivos da atualidade.

ABI Online — Como você estreou no jornalismo?

Ruy Castro — Comecei no Correio da Manhã, como repórter, em março de 1967. Tinha acabado de fazer 19 anos. Quem me levou foi o José Lino Grünewald, que era editorialista e articulista do jornal e eu já conhecia há uns dois anos, de freqüentar sua casa. O Diretor de Redação, ou Redator-chefe, como se dizia no Correio, era o Newton Rodrigues. José Lino já tinha lhe falado a meu respeito: “Tem nível.” Era assim que, na época, se descrevia alguém que supostamente sabia escrever. Newton me recebeu na sua salinha atrás do “Petit Trianon” — a sala dos editorialistas, onde os repórteres eram proibidos de entrar — e disse: “Você começa amanhã na Geral. Vai trabalhar como profissional e receber como amador.”

ABI Online — E você aceitou?

Ruy — Duas coisas me fizeram pensar. Eu não ia receber nada, o que atrapalhava os planos de sair da casa dos meus pais para morar no Solar da Fossa. E não ia para o caderno cultural. Isto foi uma ducha gelada: saber que ia cobrir cachorro atropelado, buraco de rua e filhote de girafa, em vez de bossa nova, cinema, festivais da canção, debates no Teatro Casa Grande, gravação de depoimentos no Museu da Imagem e do Som… Mas trabalhar no Correio da Manhã valia qualquer coisa. Fiquei decepcionado, mas engoli. E a passagem pela Geral foi fundamental para mim. Cobri hospital, delegacia e ministério, sem falar nas passeatas estudantis, em que levei borrachada tanto como jornalista quanto como estudante e até fui até preso uma vez. Trinta anos depois, agradeci ao Newton Rodrigues por ter me dado esse privilégio. E, na verdade, acabei cobrindo a área cultural do mesmo jeito.

ABI Online — Trabalhar na imprensa era um projeto antigo?

Ruy — Desde que aprendi a ler — o que ocorreu aos 4 anos, vendo os jornais no colo da minha mãe. Meu pai assinava o Correio da Manhã, seguindo a tradição do meu avô, assinante praticamente desde a fundação do jornal, em 1901. Cresci ouvindo falar de seu proprietário, Edmundo Bittencourt, de como o Presidente Arthur Bernardes fechou o Correio por dois anos em 1924, e de como o jornal provocara a queda do Getúlio, em 45, com uma entrevista feita por Carlos Lacerda com o José Américo de Almeida. Ou seja, para mim, o Correio era tudo. Pode parecer incrível, mas nunca me vi sendo qualquer outra coisa em adulto que não jornalista — e do Correio da Manhã. No máximo, devo ter alimentado alguma ilusão de me tornar meia-esquerda do Flamengo.

|

ABI Online — Quais são as lembranças mais marcantes dos primeiros anos de carreira?

Ruy — Tive a sorte de trabalhar com repórteres de verdade, uma turma capaz de fazer qualquer negócio pela notícia. Não eram intelectuais, eram jornalistas. Conheci também os velhos fotógrafos do Correio, como o Bueno, que foi o primeiro fotojornalista a ser registrado na imprensa brasileira. O primeiro Secretário de Redação que tive na vida foi Aluísio Branco, podia haver melhor? Naquele tempo, as redações ainda eram abertas, entrava qualquer pessoa que passasse na rua e resolvesse subir. Quem ia quase todo dia ao jornal era o Ismael Silva, que morava ali perto, na Gomes Freire, na Lapa.

ABI Online — Você teve a chance de se aproximar dele?

Ruy — O pessoal mais velho já não tinha muita paciência com o Ismael, mas eu sim. Descíamos juntos para conversar e beber no botequim em frente: ele, cachaça; eu, no começo, Crush. Aí vi que não pegava bem e mudei para Brahma Chopp. Outro que ia muito lá era o Nelson Cavaquinho. Mas a lembrança mais marcante daqueles primeiros meses foi a Kim Novak, que tinha vindo ao Rio para o Festival da Canção e eu entrevistara longamente no Galeão. No dia seguinte, na abertura do evento no recém-inaugurado Canecão, ela passou pela minha mesa, lindíssima, e disse “hello, Ruy”, para espanto meu e das moças que estavam comigo. Infelizmente, ficou nisso [risos].

ABI Online — Que fase vivia o jornalismo brasileiro quando você iniciou a carreira? Ruy — Talvez fosse o último período do amadorismo. Eu, por exemplo, trabalhei oito meses no Correio sem ser efetivado, sem receber nada e sem ninguém dar uma explicação para o meu caso. Sendo que tudo que eu escrevia saía na íntegra, os copys não mudavam uma vírgula. Só depois descobri que não podia ser efetivado porque não tinha o serviço militar. Até que o Fuad Atala, que era Chefe de Reportagem da Manchete de dia e do Correio à noite — a maioria dos jornalistas tinha dois empregos —, me convidou para ir para a revista ganhando 900 mil cruzeiros por mês.

ABI Online — O convite foi aceito de imediato?

Ruy — Por mais que eu amasse o Correio, queria ir morar sozinho. Então, aceitei e, no dia seguinte, me mudei para o Solar da Fossa, passei a andar de táxi e troquei a Spaghettilândia pelo La Mole. A Manchete ficava ainda na Frei Caneca e só tinha um telefone para todos os repórteres e redatores. O Diretor era o Justino Martins, com quem aprendi horrores.

|

ABI Online — Onde mais você trabalhou?

Ruy — Tive a sorte de passar por grandes veículos e em épocas importantes para eles. Em 68, por exemplo, estava novamente no Correio da Manhã, trabalhando com o Paulo Francis, e o jornal estava mandando ver contra a ditadura. Não podíamos adivinhar que, na noite de 13 de dezembro daquele ano, o que restava de liberdade ia acabar e o Correio seria uma de suas maiores vítimas. Em 76, estava no Jornal do Brasil, criando a revista Domingo, da qual fui o primeiro editor. O JB era então, graças ao Elio Gaspari, o jornal mais fascinante para se trabalhar.

ABI Online — Por quê?

Ruy — Porque era o que estava mais por dentro do que acontecia na abertura promovida pelo Geisel. E, em 1984, eu era repórter especial da Folha de S.Paulo, então o principal veículo da campanha pelas diretas. Em compensação, em abril de 74, eu estava na cidade certa, Lisboa, quando houve a Revolução dos Cravos, só que no veículo errado.

ABI Online — Como assim?

Ruy — Eu era editor-executivo da Seleções do Reader’s Digest e veio uma ordem de Nova York para ignorarmos tudo que estivesse acontecendo em Portugal. E eu tinha fontes ótimas, inclusive dentro do novo Governo. Resultado: comecei a mandar matérias para a Manchete da “Sucursal de Lisboa”, que não existia. Fui o primeiro na imprensa brasileira a chamar a atenção para o folclórico Otelo Saraiva de Carvalho, que só depois sairia da sombra e se revelaria o principal nome da Revolução.

ABI Online — Como foi sua convivência com Paulo Francis?

Ruy — A Diners, dirigida por ele, foi outro veículo fascinante em que trabalhei, em 68. A revista era uma espécie de sucessora da falecida Senhor. Pagava muito bem e o Francis nos deixava escrever as maiores barbaridades. À tarde, todo mundo ia visitá-lo na redação, que ficava na esquina de Ouvidor com Rio Branco: a velha esquerda — entre eles Octavio Malta e Franklin de Oliveira —, a nova esquerda — Fernando Gasparian, por exemplo —, os porras-loucas — Glauber Rocha, Carlinhos Oliveira — e os cardeais — como Millôr Fernandes, Paulinho Mendes Campos e Armando Nogueira.

ABI Online — Só tinha craque nesse time…

Ruy — E, no meio deles, os três garotos que efetivamente escreviam a revista: Flávio Macedo Soares e Alfredo Grieco, que eram um pouco mais velhos, e eu, com 20 anos. Todos os jornalistas do Rio, naquele ano, queriam ser colaboradores da Diners. Quando veio o AI-5. Francis foi preso e o Diners Club preferiu acabar com a revista. Em 69, surgiu O Pasquim, com o qual comecei a colaborar a partir do número 7 ou 8.

ABI Online — Você se lembra do seu primeiro texto publicado?

Ruy — Tive uma passagem pela imprensa de Caratinga, Minas Gerais, onde nasci e passei parte da adolescência. Escrevia sobre futebol, cinema e assuntos gerais. Mas o primeiro artigo assinado para valer foi no Correio, no dia 4 de maio de 1967, sobre os 30 anos da morte de Noel Rosa, que foi capa do Segundo Caderno.

|

|

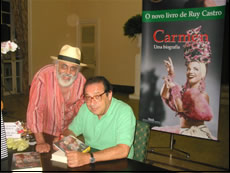

&bbsp; J. Carino e Ruy Castro |

ABI Online — O jornalismo o ajudou a desenvolver o senso de observação que se percebe em seus livros?

Ruy — Sem dúvida. Para mim, a primeira coisa a buscar é a informação. Livros como “Chega de saudade”, “O anjo pornográfico”, “Estrela solitária”, “Ela é carioca” e “Carmen” foram todos baseados em entrevistas com centenas de fontes. Para isso, a tarimba de quase 40 anos entrevistando gente foi fundamental. Só a imprensa ensina a fazer perguntas, tomar notas, pegar a fonte desprevenida e, principalmente, a ouvir o entrevistado.

ABI Online — O que o levou para as grandes reportagens em livros?

Ruy — Desculpe, mas não faço livros-reportagem. O jornalismo é fundamental para a apuração das informações, mas, a partir daí, pretendo que o tratamento seja o mais literário possível. Livro-reportagem, para mim, tem um pouco de oportunismo: o Tancredo morre, o Collor sofre impeachment ou o Lula é eleito e, daí a uma semana, o sujeito publica uma “cozinha” do que saiu na imprensa e chama de livro-reportagem. Como comparar isso com uma biografia ou uma reconstituição histórica que levou dois, três ou cinco anos para ser feito? Quanto aos motivos que me fizeram sair do dia-a-dia das redações, acho que o principal foi o cansaço.

ABI Online — Quando foi isso?

Ruy — Em 86, quando estava na Veja, em São Paulo, já tinha 19 anos de estiva e precisava de um tempo. Fui para casa decidido a viver de frila e esperei o telefone tocar. Pois acontece mal entrei. Só comecei a trabalhar de verdade com livros em 88, mesmo assim por acaso. Ao contrário de muitos colegas, nunca achei que ser jornalista fosse pobre e que ser escritor fosse nobre. Ao contrário, sempre adorei ser jornalista; os livros aconteceram sem que eu pedisse ou esperasse por isso.

ABI Online — E como teve a idéia de escrever biografias?

Ruy — Em todos os casos, foi o assunto que determinou o formato. “Chega de saudade”, por exemplo, embora tenha João Gilberto como personagem central, é mais a reconstituição histórica de uma época e de um grupo de pessoas. Já “O anjo pornográfico” nasceu direto como biografia, ou seja, para contar a vida de Nelson Rodrigues. “Estrela solitária”, quando piscou na minha cabeça, era um livro sobre alcoolismo, assunto que me diz particularmente respeito, porque sou alcoólatra, embora não beba há 20 anos. Mas, em seguida, vi que precisava de um fio condutor, e o nome do Garrincha surgiu no mesmo instante, daí a biografia.

ABI Online — O futebol foi apenas pano de fundo?

Ruy — Tinha vontade de contar como era a vida dos jogadores de futebol no Brasil nos anos 50 e 60 — antes e depois dos jogos, no vestiário, na concentração, em casa e, se possível, dentro da cabeça deles. Achei incrível, por exemplo, descobrir que o Nilton Santos só foi ter o seu primeiro carro com mais de 30 anos e já bicampeão do mundo. Hoje, qualquer foragido dos juniores tem carro importado. Enfim, acho que “Estrela solitária” é também uma crônica de costumes do futebol e até imprensa esportiva. Mas, tecnicamente falando, tem muito pouco futebol, ou seja, são raras as descrições de gols e jogadas. Isso pode explicar, em parte, o sucesso dele entre o público feminino.

ABI Online — O processo de construção foi o mesmo em todas as biografias?

Ruy — Pela quantidade de personagens e instituições de Ipanema fazendo coisas ao mesmo tempo ou durante um longo período, “Ela é carioca” não poderia ser uma história contínua; só poderia existir em verbetes, como numa enciclopédia. Já o “Carmen” eu queria que fosse também um panorama da imigração portuguesa no começo do século XX, dos costumes do Rio nos anos 20 e 30 e de Nova York e Hollywood nos anos 40 e 50.

|

ABI Online — “O anjo pornográfico” foi seu primeiro título no segmento biográfico. Você conviveu com Nelson Rodrigues no Correio da Manhã? Ele tem algo a ver com sua formação de cronista?

Ruy — Infelizmente, não, porque ele não ia lá, mandava a coluna pelo contínuo. Convivi com Nelson no apartamento do José Lino Grünewald, em Copacabana, e nos almoços que os amigos davam para ele no Bigode do Meu Tio, restaurante de seu filho Joffre, na Tijuca. Eu diria que o Nelson me influenciou muito, mas de modo geral.

ABI Online — Algum outro o marcou?

Ruy — Os cronistas mais marcantes para mim, além dos inevitáveis Rubem [Braga], Fernando [Sabino] e Paulinho [Mendes Campos], foram o (Carlos Heitor) Cony e o Millôr (Fernandes). Mas, assim como o Nelson, acho que sou mais articulista do que cronista. Cronista de verdade é a Heloisa Seixas, minha mulher.

ABI Online — Qual é a representatividade de Nelson Rodrigues na dramaturgia brasileira?

Ruy — Como dramaturgo, nunca houve dúvida: é o maior, sempre foi. Mas acho Nelson subvalorizado como contista. Por dezenas de contos de “A vida como ela é”, considero-o um dos maiores da língua; e, como romancista, é só ler “O casamento” e “Asfalto selvagem”. Mas, voltando ao “Anjo pornográfico”, uma das coisas que mais me empolgaram no trabalho foi a possibilidade de descrever o funcionamento das redações dos jornais cariocas nos anos 20. Para isso, tive informantes maravilhosos: o Nássara, o Barbosa Lima Sobrinho, o Evandro Lins e Silva… Todos, aliás, conheceram bem o Mario Rodrigues, pai do Nelson.

ABI Online — “Carmen: uma biografia” é sempre citado como obra de referência.

Ruy — Ela já tinha sido alvo de várias biografias e nenhuma delas me deixara satisfeito. Concentravam-se demais na parte da sua vida nos EUA e deixavam de lado sua também fabulosa carreira no Brasil. E eu sei por que fizeram isso: uma coisa é você contar a carreira da Carmen em Hollywood — há uma montanha de material, os estúdios de cinema guardaram tudo — e outra, bem diferente, é você reconstituir a vida dela na Lapa, dos 6 aos 16 anos, entre 1915 e 1925. Isso é que é difícil! Talvez por isso nenhum livro antes do meu dera importância a esse período.

ABI Online — Você é mineiro, mas apaixonado pelo Rio.

Ruy — Não nasci no Rio — aliás, mais precisamente, na Lapa — por uma questão de meses. Meu pai, que era mineiro, veio para o Rio em 1929, com 19 anos, e foi direto para a Lapa, onde fez de tudo. Há fotos dele no carnaval, na praia etc., sempre cercado de garotas. Em 1940, ele deu um pulo a Minas Gerais e voltou casado com minha mãe. Eles abriram uma pensão diurna, que servia almoço para a vizinhança, no Largo da Lapa, em frente à igreja (Nossa Senhora do Carmo da Lapa), bem ao lado do que é hoje o restaurante Ernesto — e que, na época, era um cabaré. Em meados de 47, os negócios não iam muito bem e um parente do meu pai o convidou a assumir uma loja em Caratinga, cidade mineira que ele não conhecia. Ele topou e, em fevereiro de 1948, eu nasci lá, onde não tinha ninguém além do meu pai e da minha mãe. Já no Rio, devia ter uns 50 tias e primos espalhados pelo Flamengo, Lapa, Copacabana, Cascadura e Rocha Miranda.

ABI Online — Como foi a volta da família?

Ruy — Meu pai ganhou o grande prêmio da Loteria Federal e recebeu uma bolada de dinheiro. Comprou a loja, construiu prédios em Caratinga e ficamos por lá. Mas o Rio continuou sendo a referência. Com a facilidade de viajar — havia avião dia sim, dia não, para o Rio —, vínhamos várias vezes por ano, para passar longas temporadas. Minhas memórias de infância se dividem entre Minas e o Rio do meu pai, em ruas como a Barão do Flamengo — onde ficávamos no apartamento de uma sobrinha dele, no lindo Edifício Minister —, o Catete, a Cinelândia, a Praça Tiradentes… Até que em 65 voltamos de vez, mas aí já por minha causa.

|

ABI Online — Por isso o Rio é o cenário da maioria de suas obras?

Ruy — Como eu disse, jamais conheci direito outro cenário. Peguei os bondes todos, o Tabuleiro da Baiana e a Praia do Flamengo ainda com a amurada, antes do aterro. Cansei de ir com meu pai à Leiteria Bol, na Mem de Sá. Fui ao Maracanã pela primeira vez aos 10 anos, em 58, para assistir a um Flamengo x Botafogo. Naquele mesmo ano, pedi ao meu pai que me levasse à Rádio Continental, porque queria conhecer o Waldir Amaral. Nós fomos, mas ele tinha saído.

ABI Online — Qual é o cerne da sua relação com a cidade?

Ruy — Já morei fora um bom tempo: três anos em Lisboa e 16 em São Paulo. E nunca passei um dia sem ler os jornais do Rio, acredita? Minha relação com a cidade é visceral: faço tanto parte dela quanto ela de mim.

ABI Online — E você acha que ela ainda faz jus ao título de cidade maravilhosa, aquela descrita em seu “roteiro lítero-musical”?

Ruy — Claro. Os roteiros de “Rio bossa nova” foram elaborados em 2006 e estão todos aí. Neles, cito dezenas de lugares ótimos. Já pensou no privilégio de comer um delicioso brunch no jardim do Museu do Açude, no Alto da Boa Vista, no meio daquelas obras de arte do Castro Maya, ouvindo ao vivo o Quarteto em Cy? Ou escutar um quinteto de bossa nova num quiosque da Lagoa, de mãos dadas com a namorada e com as estrelas sobre a sua cabeça? Onde mais tem isso no mundo? As pessoas que mais resmungam que “o Rio acabou” são as que menos saem hoje de casa, porque já estão muito velhas e pararam de beber, de fumar e de outras coisas. É muita pretensão dizer que o Rio bom era o do “nosso tempo”, não?

ABI Online — Quatro de seus livros abordam a bossa nova. Ainda há histórias sobre o tema que não foram contadas?

Ruy — Todo dia descubro alguma coisa diferente. É um universo muito rico.

ABI Online — Você considera a bossa nova o maior fenômeno musical brasileiro?

Ruy — Sim. É favor não confundir com o tropicalismo, que, segundo o próprio Caetano (Veloso), foi um fenômeno jornalístico.

ABI Online — E o samba?

Ruy — O samba é tudo. Sou grande ouvinte do samba produzido nos anos 30 e 40, sem o qual não teríamos a bossa nova. Aliás, o que eu gosto mesmo de ouvir é Carmen Miranda, Chico Alves, Mario Reis, Almirante, Sylvio Caldas, Luiz Barbosa, Ciro Monteiro, Dircinha Batista, Aracy de Almeida e grupos vocais como os Anjos do Inferno, Quatro Azes e Um Coringa e Os Cariocas. Cresci ouvindo esse repertório, cantado por meu pai, que se acompanhava ao violão. Já minha mãe gostava de Dick Farney, Lucio Alves, Bing Crosby, Sinatra, Doris Day, big bands, boleros, tangos, valsas de Strauss e canções francesas. Ou seja, tive a sorte de conviver desde cedo com essa “tempestade de ritmos”.

ABI Online — O jazz também tem merecido sua atenção…

Ruy — Porque os brasileiros da minha geração não tinham como não ser minimamente atingidos por ele. Já nascemos ouvindo alguma coisa que, no fundo, é jazz. E não adianta fechar as janelas, calafetar as frestas, desligar os aparelhos, enfiar algodão nos ouvidos e mergulhar na banheira: ele vai penetrar de qualquer jeito. Não me refiro exatamente à música de Nova Orleans, ao swing ou ao bebop, mas ao jazz como um substrato rítmico que marcou a melhor música popular dos EUA. O norte-americano médio não sabe o que é jazz, mas o sotaque jazzístico permeou toda a música popular feita em seu país na primeira metade do século XX. Influenciou também a música brasileira, e isso desde o Pixinguinha. Por sorte, o samba é muito forte: absorve qualquer influência e continua a ser ele mesmo.

ABI Online — A MPB também é um símbolo da cultura nacional?

Ruy — Sem dúvida. Pode-se contar muito melhor a História do Brasil por intermédio de sua música popular do que por seu cinema, teatro ou a própria literatura.

ABI Online — O Aldir Blanc reclama e diz que não consegue viver de direito autoral, apesar de produzir muito. É mais fácil viver de literatura do que da música no Brasil?

Ruy — Não sei. Não vivo de literatura. Vivo de escrever.

|

ABI Online — Seu livro “Era no tempo do rei: um romance da chegada da corte” está sendo adaptado para o teatro, com músicas do Aldir e do Carlos Lyra. Como está sendo esse trabalho?

Ruy — Não estou interferindo, porque a presença do autor só atrapalha. O romance tem de sofrer alterações em nome do espetáculo e acho isso normal, mas não quero estar por perto. Só sei que o libreto (produzido por Heloísa Seixas) está ficando sensacional e que o Carlinhos e o Aldir já têm várias canções prontas. A estréia está prevista para meados de 2009, talvez no Carlos Gomes, na Praça Tiradentes.

ABI Online — Ficção ou não-ficção? Em qual você se sente mais à vontade para escrever?

Ruy — Na não-ficção, porque estou mais habituado. Mas quando me aventuro pela ficção — o que acontece quase que de dez em dez anos —, acho apaixonante a liberdade de inventar situações, criar diálogos e penetrar na mente dos personagens. Ao biógrafo, isso é rigorosamente proibido, obviamente. A graça da biografia está em descobrir fatos que estavam enterrados há décadas, no fundo de uma gaveta ou da memória de alguém.

ABI Online — Que livros não podem faltar em uma biblioteca?

Ruy — Os que dêem grande prazer de ler.